2010年10月24日 星期日

The Metamorphosis of Franz Kafka

Watch better at

http://www.carlosatanes.com/metamorph... - this free adaptation based on kafka's "Metamorphosis". Early work by filmmaker Carlos Atanes in 1993.

2010年10月22日 星期五

父親

文章來源: http://feelstory.lovequotes.no-ip.net/view/4cbfd9957ea7c

遼寧北部有一個中等城市,鐵嶺,在鐵嶺工人街街頭,幾乎每天清晨或傍晚,你都可以看到一個老頭兒推著豆腐車慢慢走著,車上的蓄電池喇叭發出清脆的女聲:

「賣豆腐,正宗的鹵水豆腐!豆腐咧~」

那聲音是我的。那個老頭兒,是我的爸爸。爸爸是個啞吧。直到長到二十幾歲的今天,我才有勇氣把自己的聲音放在爸爸的豆腐車上,替換下他手裡搖了幾十年的銅鈴兒鐺。

兩三歲時我就懂得了有一個啞吧爸爸是多麼的屈辱,

因此我從小就恨他。當我看到有的小孩兒被媽媽使喚著過來買豆腐

卻拿起豆腐不給錢不給豆兒就跑,爸爸伸直脖子也喊不出聲的時候,我不會像大哥一樣追上那孩子揍兩拳,我傷心地看著那情景,不吱一聲,我不恨那孩子,只恨爸爸是個啞吧

盡管我的兩個哥哥每次幫我梳頭都疼得我呲牙咧嘴,我也還是堅持不再讓爸爸給我紮小辮兒了。

媽媽去世的時候沒有留下大幅遺像,只有出嫁前和鄰居阿姨的一張合影,黑白的二寸片兒,爸爸被我冷淡的時候就翻過支架方鏡的背面看媽媽的照片,直看到必須做活兒了,才默默地離開。

最可氣的是別的孩子叫我「啞吧老三」(我在家中排行老三),罵不過他們的時候,我會跑回家去,對著正在磨豆腐的爸爸在地上劃一個圈兒,中間唾上一口唾沫,雖然我不明白這究竟是什麼意思,但別的孩子罵我的時候就這樣做,

我想,這大概是罵啞吧的最惡毒的表示了。第一次這樣罵爸爸的時候,爸爸停下手裡的活兒,

呆呆地看我好久,淚水像河一樣淌下來,我是很少看到他哭的,但是那天他躲在豆腐坊裡哭了一晚上。那是一種無聲的悲泣。因為爸爸的眼淚,我似乎終於為自己的屈辱找到了出口,以致以後的日子裡,我會經常跑到他的跟前去,罵他,然後顧自走開,剩他一個人發一陣子呆。只是後來他已不再流淚,他會把瘦小的身子縮成更小的一團,偎在磨桿上或磨盤旁邊,顯出更讓我瞧不起的醜陋樣子。我要好好念書,上大學,離開這個人人都知道我爸爸是個啞吧的小村子!這是當時我最大的願望。

我不知道哥哥們是如何相繼成了家,不知道爸爸的豆腐坊裡又換了幾根新磨桿,不知道冬來夏至那磨得沒了沿鋒的銅鈴鐺響過多少村村寨寨……只知道仇恨般地對待自己,發瘋地讀書。我終於考上了大學,爸爸頭一次穿上1979年姑姑為他縫制的藍褂子,坐在1992年初秋傍晚的燈下,表情喜悅而鄭重地把一堆還殘留著豆腐腥氣的鈔票送到我手上,嘴裡哇啦哇啦地不停地「說」著,我茫然地聽著他的熱切和驕傲,茫然地看他帶著滿足的笑容去通知親戚鄰居。

當我看到他領著二叔和哥哥們把他精心飼養了兩年的大肥豬拉出來宰殺掉,請遍父老鄉親慶賀我上大學的時候,不知道是什麼碰到了我堅硬的心弦,我哭了。吃飯的時候,我當著大伙兒的面兒給爸爸夾上幾塊豬肉,我流著眼淚叫著:「爸,爸,您吃肉。」爸爸聽不到,但他知道了我的意思,眼睛裡放出從未有過的光亮,淚水和著散裝高樑酒大口地喝下,再吃上女兒夾過來的肉,我的爸爸,他是真的醉了,他的臉那麼紅,腰桿兒那麼直,手語打得那麼瀟洒!要知道,十八年啊,十八年,他從來沒見過我對著他喊「爸爸」的口型啊!爸爸繼續辛苦地做著豆腐,用帶著豆腐淡淡腥氣的鈔票供我讀完大學。1996年,我畢業分配回到了距我鄉下老家40華哩的鐵嶺。

安頓好了以後,我去接一直單獨生活的爸爸來城裡享受女兒遲來的親情,可就在我坐著出租車回鄉的途中,車出了事故。

我從大嫂那裡知道了出事後的一切 ─

過路的人中有人認出這是老塗家的三丫頭,於是腿腳麻利的大哥二哥大嫂二嫂都來了,看著渾身是血不省人事的我哭成一團,亂了陣腳。最後趕來的爸爸撥開人群,抱起已被人們斷定必死無疑的我,攔住路旁一輛大汽車,他用腿扛著我的身體,騰出手來從衣袋裡摸出一大把賣豆腐的零錢塞到司機手裡,然後不停地劃著十字,請求司機把我送到醫院搶救。

嫂子說,一生懦弱的爸爸,那個時候,顯出無比的堅強和力量!

在認真地清理傷口之後,醫生讓我轉院,並暗示哥哥們,我已沒有搶救價值,因為當時的我,幾乎量不到血壓,腦袋被撞得像個癟葫蘆。爸爸扯碎了大哥絕望之間為我買來的喪衣,指著自己的眼睛,伸出大拇指,比劃著自己的太陽穴,又伸出兩個手指指著我,再伸出大拇指,搖搖手,閉閉眼,那意思是說:「你們不要哭,我都沒哭,你們更不要哭,你妹妹不會死的,她才20多歲,她一定行的,我們一定能救活她!」醫生仍然表示無能為力,他讓大哥對爸爸「說」:「這姑娘沒救了,即使要救,也要花好多好多的錢,就算花了好多錢,也不一定能行。」爸爸一下子跪在地上,又馬上站起來,指指我,高高揚揚手,再做著種地、喂豬、割草、推磨桿的姿勢,然後掏出已經掏空的衣袋兒,再伸出兩只手反反正正地比劃著,那意思是說:「求求你們了,救救我女兒,我女兒有出息,了不起,你們一定要救她。我會掙錢交醫藥費的,我會喂豬、種地、做豆腐,我有錢,我現在就有四千塊錢。」醫生握住他的手,搖搖頭,表示這四千塊錢是遠遠不夠的。爸爸急了,他指指哥哥嫂子,緊緊握起拳頭,表示:「我還有他們,我們一起努力,我們能做到。」見醫生不語,他又指指屋頂,低頭跺跺腳,把雙手合起放在頭右側,閉上眼,表示:「我有房子,可以賣,我可以睡在地上,就算是傾家盪產,我也要我女兒活過來。」又指指醫生的心口,把雙手放平,表示:「醫生,請您放心,我們不會賴帳的。錢,我們會想辦法。」大哥把爸爸的手語哭著翻譯給醫生,不等譯完,看慣了生生死死的醫生已是淚流滿面。他那疾速的手勢,深切而準確的表達,誰見了都會淚下!

醫生又說:「即使作了手術,也不一定能救好,萬一下不來手術台……」爸爸肯定地一拍衣袋,再平比一下胸口,意思是說:「你們盡力搶救,即使不行,錢一樣不少給,我沒有怨言。」偉大的父愛,不僅支撐著我的生命,也支撐起醫生搶救我的信心和決心。我被推上手術台。爸爸守在手術室外,他不安地在走廊裡來回走動,竟然磨穿了鞋底!他沒有掉一滴眼淚,卻在守候的十幾個小時間起了滿嘴大泡!他不停地混亂地做出拜佛、祈求天主的動作,懇求上蒼給女兒生命!天也動容!我活了下來。但半個月的時間裡,我昏迷著,對爸爸的愛沒有任何感應。

面對已成「植物人」的我,人們都已失去信心。只有爸爸,他守在我的床邊,堅定地等我醒來!他粗糙的手小心地為我按摩著,他不會發音的嗓子一個勁兒地對著我哇啦哇啦地呼喚著,他是在叫:「雲丫頭,你醒醒,雲丫頭,爸爸在等你喝新出的豆漿!」為了讓醫生護士們對我好,他趁哥哥換他陪床的空檔,做了一大盤熱騰騰的水豆腐,幾乎送遍了外科所有醫護人員,盡管醫院有規定不準收病人的東西,但面對如此質朴而真誠的表達和請求,他們輕輕接過去。爸爸便滿足了,便更有信心了。他對他們比劃著說:「你們是大好人,我相信你們一定能治好我的女兒!」

這期間,為了籌齊醫療費,爸爸走遍他賣過豆腐的每一個村子,他用他半生的忠厚和善良贏得了足以讓他的女兒穿過生死線的支持,鄉親們紛紛拿出錢來,而父親也毫不馬虎,用記豆腐帳的鉛筆歪歪扭扭卻認認真真地記下來:張三柱,20元;李剛,100元;王大嫂,65 元……半個月後的一個清晨,我終於睜開眼睛,我看到一個瘦得脫了形的老頭,他張大嘴巴,因為看到我醒來而驚喜地哇啦哇啦大聲叫著,滿頭白髮很快被激動的汗水濡濕。爸爸,我那半個月前還黑著頭髮的爸爸,半個月,老去二十年!

我剃光的頭髮慢慢長出來了,爸爸撫摩著我的頭,慈祥地笑著,曾經,這種撫摩對他而言是多麼奢侈的享受啊。等到半年後我的頭發勉勉強強能紮成小刷子的時候,我牽過爸爸的手,讓他為我梳頭,爸爸變得笨拙了,他一絲一縷地梳著,卻半天也梳不出他滿意的樣子來。我就紮著亂亂的小刷子坐上爸爸的豆腐車改成的小推車上街去。有一次爸爸停下來,轉到我面前,做出抱我的姿勢,又做個拋的動作,然後捻手指表示在點錢,原來他要把我當豆腐賣嘍!我故意捂住臉哭,爸爸就無聲地笑起來,隔著手指縫兒看他,他笑得蹲在地上。這個遊戲,一直玩兒到我能夠站起來走路為止。

現在,除了偶爾的頭疼外,我看上去十分健康。爸爸因此得意不已!我們一起努力還完了欠債,爸爸也搬到城裡和我一起住了,只是他勤勞了一生,實在閑不下來,我就在附近為他租了一間小棚屋做豆腐坊。爸爸做的豆腐,香香嫩嫩的,塊兒又大,大家都願意吃。

我給他的豆腐車裝上蓄電池的喇叭,盡管爸爸聽不到我清脆的叫賣聲,但他是知道的,每當他按下按鈕,他就會昂起頭來,滿臉的幸福和知足,對我當年的歧視竟然沒有絲毫的記恨,以致於我都不忍向他懺悔了。

我常想:人間充滿了愛的交響,我們傾聽、表達、感受、震撼,然而我的啞吧父親卻讓我懂得,其實,最大的音樂是無聲,那是不可懷疑的力量,把我對愛的理解送到高處。

(本文最宜搭這首歌 也適合用於"七尺布" 教學情境)

遼寧北部有一個中等城市,鐵嶺,在鐵嶺工人街街頭,幾乎每天清晨或傍晚,你都可以看到一個老頭兒推著豆腐車慢慢走著,車上的蓄電池喇叭發出清脆的女聲:

「賣豆腐,正宗的鹵水豆腐!豆腐咧~」

那聲音是我的。那個老頭兒,是我的爸爸。爸爸是個啞吧。直到長到二十幾歲的今天,我才有勇氣把自己的聲音放在爸爸的豆腐車上,替換下他手裡搖了幾十年的銅鈴兒鐺。

兩三歲時我就懂得了有一個啞吧爸爸是多麼的屈辱,

因此我從小就恨他。當我看到有的小孩兒被媽媽使喚著過來買豆腐

卻拿起豆腐不給錢不給豆兒就跑,爸爸伸直脖子也喊不出聲的時候,我不會像大哥一樣追上那孩子揍兩拳,我傷心地看著那情景,不吱一聲,我不恨那孩子,只恨爸爸是個啞吧

盡管我的兩個哥哥每次幫我梳頭都疼得我呲牙咧嘴,我也還是堅持不再讓爸爸給我紮小辮兒了。

媽媽去世的時候沒有留下大幅遺像,只有出嫁前和鄰居阿姨的一張合影,黑白的二寸片兒,爸爸被我冷淡的時候就翻過支架方鏡的背面看媽媽的照片,直看到必須做活兒了,才默默地離開。

最可氣的是別的孩子叫我「啞吧老三」(我在家中排行老三),罵不過他們的時候,我會跑回家去,對著正在磨豆腐的爸爸在地上劃一個圈兒,中間唾上一口唾沫,雖然我不明白這究竟是什麼意思,但別的孩子罵我的時候就這樣做,

我想,這大概是罵啞吧的最惡毒的表示了。第一次這樣罵爸爸的時候,爸爸停下手裡的活兒,

呆呆地看我好久,淚水像河一樣淌下來,我是很少看到他哭的,但是那天他躲在豆腐坊裡哭了一晚上。那是一種無聲的悲泣。因為爸爸的眼淚,我似乎終於為自己的屈辱找到了出口,以致以後的日子裡,我會經常跑到他的跟前去,罵他,然後顧自走開,剩他一個人發一陣子呆。只是後來他已不再流淚,他會把瘦小的身子縮成更小的一團,偎在磨桿上或磨盤旁邊,顯出更讓我瞧不起的醜陋樣子。我要好好念書,上大學,離開這個人人都知道我爸爸是個啞吧的小村子!這是當時我最大的願望。

我不知道哥哥們是如何相繼成了家,不知道爸爸的豆腐坊裡又換了幾根新磨桿,不知道冬來夏至那磨得沒了沿鋒的銅鈴鐺響過多少村村寨寨……只知道仇恨般地對待自己,發瘋地讀書。我終於考上了大學,爸爸頭一次穿上1979年姑姑為他縫制的藍褂子,坐在1992年初秋傍晚的燈下,表情喜悅而鄭重地把一堆還殘留著豆腐腥氣的鈔票送到我手上,嘴裡哇啦哇啦地不停地「說」著,我茫然地聽著他的熱切和驕傲,茫然地看他帶著滿足的笑容去通知親戚鄰居。

當我看到他領著二叔和哥哥們把他精心飼養了兩年的大肥豬拉出來宰殺掉,請遍父老鄉親慶賀我上大學的時候,不知道是什麼碰到了我堅硬的心弦,我哭了。吃飯的時候,我當著大伙兒的面兒給爸爸夾上幾塊豬肉,我流著眼淚叫著:「爸,爸,您吃肉。」爸爸聽不到,但他知道了我的意思,眼睛裡放出從未有過的光亮,淚水和著散裝高樑酒大口地喝下,再吃上女兒夾過來的肉,我的爸爸,他是真的醉了,他的臉那麼紅,腰桿兒那麼直,手語打得那麼瀟洒!要知道,十八年啊,十八年,他從來沒見過我對著他喊「爸爸」的口型啊!爸爸繼續辛苦地做著豆腐,用帶著豆腐淡淡腥氣的鈔票供我讀完大學。1996年,我畢業分配回到了距我鄉下老家40華哩的鐵嶺。

安頓好了以後,我去接一直單獨生活的爸爸來城裡享受女兒遲來的親情,可就在我坐著出租車回鄉的途中,車出了事故。

我從大嫂那裡知道了出事後的一切 ─

過路的人中有人認出這是老塗家的三丫頭,於是腿腳麻利的大哥二哥大嫂二嫂都來了,看著渾身是血不省人事的我哭成一團,亂了陣腳。最後趕來的爸爸撥開人群,抱起已被人們斷定必死無疑的我,攔住路旁一輛大汽車,他用腿扛著我的身體,騰出手來從衣袋裡摸出一大把賣豆腐的零錢塞到司機手裡,然後不停地劃著十字,請求司機把我送到醫院搶救。

嫂子說,一生懦弱的爸爸,那個時候,顯出無比的堅強和力量!

在認真地清理傷口之後,醫生讓我轉院,並暗示哥哥們,我已沒有搶救價值,因為當時的我,幾乎量不到血壓,腦袋被撞得像個癟葫蘆。爸爸扯碎了大哥絕望之間為我買來的喪衣,指著自己的眼睛,伸出大拇指,比劃著自己的太陽穴,又伸出兩個手指指著我,再伸出大拇指,搖搖手,閉閉眼,那意思是說:「你們不要哭,我都沒哭,你們更不要哭,你妹妹不會死的,她才20多歲,她一定行的,我們一定能救活她!」醫生仍然表示無能為力,他讓大哥對爸爸「說」:「這姑娘沒救了,即使要救,也要花好多好多的錢,就算花了好多錢,也不一定能行。」爸爸一下子跪在地上,又馬上站起來,指指我,高高揚揚手,再做著種地、喂豬、割草、推磨桿的姿勢,然後掏出已經掏空的衣袋兒,再伸出兩只手反反正正地比劃著,那意思是說:「求求你們了,救救我女兒,我女兒有出息,了不起,你們一定要救她。我會掙錢交醫藥費的,我會喂豬、種地、做豆腐,我有錢,我現在就有四千塊錢。」醫生握住他的手,搖搖頭,表示這四千塊錢是遠遠不夠的。爸爸急了,他指指哥哥嫂子,緊緊握起拳頭,表示:「我還有他們,我們一起努力,我們能做到。」見醫生不語,他又指指屋頂,低頭跺跺腳,把雙手合起放在頭右側,閉上眼,表示:「我有房子,可以賣,我可以睡在地上,就算是傾家盪產,我也要我女兒活過來。」又指指醫生的心口,把雙手放平,表示:「醫生,請您放心,我們不會賴帳的。錢,我們會想辦法。」大哥把爸爸的手語哭著翻譯給醫生,不等譯完,看慣了生生死死的醫生已是淚流滿面。他那疾速的手勢,深切而準確的表達,誰見了都會淚下!

醫生又說:「即使作了手術,也不一定能救好,萬一下不來手術台……」爸爸肯定地一拍衣袋,再平比一下胸口,意思是說:「你們盡力搶救,即使不行,錢一樣不少給,我沒有怨言。」偉大的父愛,不僅支撐著我的生命,也支撐起醫生搶救我的信心和決心。我被推上手術台。爸爸守在手術室外,他不安地在走廊裡來回走動,竟然磨穿了鞋底!他沒有掉一滴眼淚,卻在守候的十幾個小時間起了滿嘴大泡!他不停地混亂地做出拜佛、祈求天主的動作,懇求上蒼給女兒生命!天也動容!我活了下來。但半個月的時間裡,我昏迷著,對爸爸的愛沒有任何感應。

面對已成「植物人」的我,人們都已失去信心。只有爸爸,他守在我的床邊,堅定地等我醒來!他粗糙的手小心地為我按摩著,他不會發音的嗓子一個勁兒地對著我哇啦哇啦地呼喚著,他是在叫:「雲丫頭,你醒醒,雲丫頭,爸爸在等你喝新出的豆漿!」為了讓醫生護士們對我好,他趁哥哥換他陪床的空檔,做了一大盤熱騰騰的水豆腐,幾乎送遍了外科所有醫護人員,盡管醫院有規定不準收病人的東西,但面對如此質朴而真誠的表達和請求,他們輕輕接過去。爸爸便滿足了,便更有信心了。他對他們比劃著說:「你們是大好人,我相信你們一定能治好我的女兒!」

這期間,為了籌齊醫療費,爸爸走遍他賣過豆腐的每一個村子,他用他半生的忠厚和善良贏得了足以讓他的女兒穿過生死線的支持,鄉親們紛紛拿出錢來,而父親也毫不馬虎,用記豆腐帳的鉛筆歪歪扭扭卻認認真真地記下來:張三柱,20元;李剛,100元;王大嫂,65 元……半個月後的一個清晨,我終於睜開眼睛,我看到一個瘦得脫了形的老頭,他張大嘴巴,因為看到我醒來而驚喜地哇啦哇啦大聲叫著,滿頭白髮很快被激動的汗水濡濕。爸爸,我那半個月前還黑著頭髮的爸爸,半個月,老去二十年!

我剃光的頭髮慢慢長出來了,爸爸撫摩著我的頭,慈祥地笑著,曾經,這種撫摩對他而言是多麼奢侈的享受啊。等到半年後我的頭發勉勉強強能紮成小刷子的時候,我牽過爸爸的手,讓他為我梳頭,爸爸變得笨拙了,他一絲一縷地梳著,卻半天也梳不出他滿意的樣子來。我就紮著亂亂的小刷子坐上爸爸的豆腐車改成的小推車上街去。有一次爸爸停下來,轉到我面前,做出抱我的姿勢,又做個拋的動作,然後捻手指表示在點錢,原來他要把我當豆腐賣嘍!我故意捂住臉哭,爸爸就無聲地笑起來,隔著手指縫兒看他,他笑得蹲在地上。這個遊戲,一直玩兒到我能夠站起來走路為止。

現在,除了偶爾的頭疼外,我看上去十分健康。爸爸因此得意不已!我們一起努力還完了欠債,爸爸也搬到城裡和我一起住了,只是他勤勞了一生,實在閑不下來,我就在附近為他租了一間小棚屋做豆腐坊。爸爸做的豆腐,香香嫩嫩的,塊兒又大,大家都願意吃。

我給他的豆腐車裝上蓄電池的喇叭,盡管爸爸聽不到我清脆的叫賣聲,但他是知道的,每當他按下按鈕,他就會昂起頭來,滿臉的幸福和知足,對我當年的歧視竟然沒有絲毫的記恨,以致於我都不忍向他懺悔了。

我常想:人間充滿了愛的交響,我們傾聽、表達、感受、震撼,然而我的啞吧父親卻讓我懂得,其實,最大的音樂是無聲,那是不可懷疑的力量,把我對愛的理解送到高處。

(本文最宜搭這首歌 也適合用於"七尺布" 教學情境)

蘇芮-酒干倘賣無

屋頂上的番茄樹

屋頂上的番茄樹 黃春明

不知道從什麼時候開始,在此間的寫作圈子,我已經被列入寫鄉土的了。想一想自己寫過的幾篇東西,事實上也是如此。拿裡面的人物和背景,雖然做不到青一色,湊一色總算道地。有幾位朋友曾經勸我說:老寫鄉巴佬,也該寫一寫知識分子吧。言下之意,似乎很為我抱憾。我曾經也試圖這樣去做。但是,一旦望著天花板開始構思的時候,一個一個活生生地浮現在腦海的,並不是穿西裝打領帶,戴眼鏡喝咖啡之類的學人、醫生,或是企業機構裡的幹部,正如我所認識的幾個知識分子。他們竟然來的又是,整個夏天打赤膊的祖母,喜歡吃死雞炒薑酒的姨婆,福蘭社子弟班的鼓手紅鼻獅仔,還有很多很多,都是一些我還沒寫過的人物。他們像人浮於事,在腦海裡湧擠著浮過來應徵工作似的,不但形諸於色;紅鼻獅仔還咚咚地點起鼓,同伴的文武場也和上來了。我告訴我自己說,我這次可不是要寫鄉土的了,我想寫些知識分子的小說。說著費了很大的勁兒想把腦子裡的老鄉拂去。但是他們死賴活賴不走,還有我自己溫情的根性所纏,只好讓他們在那裡吵嚷,而無奈於對。反過來我不寫,他們也奈何於我。就僵持之間,我看到我童年我們老家屋後的河,在夏日的日光下金光閃閃地從我們身邊流過。

我和打赤膊的祖母在河邊磨著番薯粉。

「阿明,你看河裡流的是什麼?」

「哪裡?」我從盆子裡抬起頭說。

「呀!流到老嬰仔他們的橋下了。」

我們一起伸長頸子,望過橋的另一邊。

「看!就是那一團黑黑的東西。」

「好像一隻死雞。」我說

「快去看看。如果沒臭的話,就送給姨婆。」

祖母的話還沒有說完,我就從我們的橋跑出去,準備跑到老嬰仔隔壁洪歪家的橋上去等著撿它。但是當我跑到老嬰仔的橋頭的時候,老嬰仔家的阿木也跑出來了。我趕緊跑到洪歪的橋上時,洪歪家的柳哥也跑上橋,也想撿那一隻死雞。死雞有一點刁難似的,慢慢地流過來,我們三個差不多大小的小孩子,並排著跪擠在洪歪的小木橋上,探出身伸出一隻手,在水面上不安地輕晃著。這時河邊磨番薯粉的婦女,都停手望著我們三個小孩子。死雞越流近我們,我們的心裡越緊張。尤其是我,緊張得快崩掉。因為三隻手伸出去,我的手還差兩邊的阿木和柳哥他們一截。當死雞流到我們面前,快落入他們的手的剎那,我縱身一躍,撲通地跳到河裡,一手抓住死雞。稍一定神,我聽到河邊大人的嘩笑聲。橋上的阿木和柳哥不平地罵我土匪。

「又沒饑荒,一隻死雞三家人搶。」祖母高興地笑著說。

我站在河裡露出半身,就地提起死雞聞了一下。

「阿媽。好像不怎麼臭哪!」

「拿回來再說吧」

當我濕著身子,跑到紅瓦厝把死雞拿給姨婆時,她說:

「你怎麼這樣的身子?」

「我跳到河裡搶的。」

「真乖。」她接過死雞:「呀!可不小啊!看姨婆今天可真有口福咧。阿明,你看。」她指著門後,「等一下也準備殺這一隻肥豬哪!」

她所指的原來是一隻在老鼠籠裡竄來竄去的大老鼠。

「好大的老鼠呀!」我蹲過去看。

「手指可不能碰呀!有一斤哪!晚飯你來我有兩樣肉給你吃。」

「我不要!」我嚇壞了。

姨婆聽到我這般驚嚇,一邊笑一邊拿著死雞到裡面去了。

「姨婆──我要回家了。」我有意提醒她一件事。

「好,好。再來啊。」她從廚房應聲出來。

但是我還沒走。因為這次她忘記給我銅板。

過了一會兒,姨婆想到門後的老鼠,她走出來大庭的時候,驚訝地說:

「喲!你不是回去了嗎?」

我沒說什麼。我還是留在那裡。

姨婆提著老鼠籠說:「這是一隻老鼠公啊。」一邊說,又一邊走到裡面去了。

「姨婆──我要回家了──」

「好,好。再來啊。」又從裡面應聲出來。

我很失望,要是知道這樣也不跳到河裡去搶死雞。我站在那兒埋怨一下,正想走的時候。在裡頭的姨婆叫了:

「阿明──阿明──」

「什麼事?」

「你還沒走?」

「我要走了。」

「等一下。」

她走出來了。一看到我,就把衫掀起來。我看到她腰間那個繡花的小兜。她說:

「看我多糊塗。竟忘了賞你。」她一邊說,一邊扳開兜蓋,用手指夾出兩個銅板給我。「吃晚飯以前,來這裡拿一些我做好的肉,給我姊姊吃。」

「誰?」我一下子忘了她說的是誰?

「小傻子,我姊姊就你家的阿媽也不知道。」她笑了笑。這時我才想起來。

「你回去吧。不要忘記來拿肉啊──」

「好──」我跑出好多步,回頭看,我看到姨婆依在門口看我,還向我揮揮手。我轉過臉,心想姨婆在看我,我提起精神,用心地跑著,好讓她老人家欣賞欣賞。一、二、一、二……

想到這裡,看看我桌子上的稿紙。一邊心裡想,就寫了他們吧。一邊又告訴自己說,這是以後想寫的長篇〈龍眼的季節〉裡的情節。今晚想寫知識分子的啊。就寫貿易公司陳總經理怎麼樣?他以前落魄得很,後來一發達就怎麼怎麼,不然就寫營業部臺大經濟系畢業的洪經理,他也是時下很典型的知識分子啊。我突然又想到一個,電視公司那個圈子。這實在是一個取材取之不盡的圈子。想一個綜藝節目,或是一個連續劇的製作到演出,就可以把整個圈子裡的知識分子牽出來。想著想著,不知不覺地,又聽到姨婆他們在饒舌,也聽到福蘭社的鑼鼓喧鬧起來。甚至於我已經看到帝爺廟前的廣場,搭野臺戲棚來了。

那是我童年時候的一個 農曆正月初一 ,因為母親才死後不久,我家的新年就淡淡地來,也淡淡地過去。那天下午,浮崙仔的福蘭社子弟班,為了這一年新春的開鑼,帝爺廟前開戲了, 戲還沒演出以前,戲臺上已經上了好多浮崙仔的小孩,我和弟弟也在那上面。

戲臺上的鞭炮響起來了,紅鼻獅仔手拿著鼓槌,把小孩一個一個趕下去。當他趕到我的時候,我指著坐在邊上調弦的人說:

「那個拉胡琴的就是我們的阿伯。」

紅鼻獅仔就沒理我們兄弟兩個,轉到別處去趕別的小孩去。

戲開始了,臺下湧來很多看戲的人。屋頂上,還有旁邊的老榕樹上爬滿許多小孩。我們在臺上正好蹲在打鼓的旁邊,看臺下看得好清楚,我和弟弟樂得一直在講話。

「喂!小孩!」我們猛回頭一看,原來是打鼓的在呼喝我們。「你們再講話,我可要趕你們下去啦!」他用透紅透紅的鼻子瞪我們。

「我的阿伯在拉胡琴哪!」弟弟天真地說。

「不管,誰也一樣!」他的鼻子似乎更紅起來。

我們看看他,又看看另一邊的伯父,也就不敢說話了。

正演著的「醉八仙」,對我們小孩子來說,實在沒什麼好看。說的仙話又聽不懂,動作嘛呆板地走過來走過去。臺下有許多人擠在前面的,大部分都是來等八仙把供果往下丟的時候,想撿幾塊回去吃,討個平安罷了。

當何仙姑出來的時候,蹲在我旁邊金水的小孩,很高興地回過頭告訴我說:

「那個何仙姑就是我爸爸咧。」

因為他的語氣太驕傲了,所以我想殺他盛氣說:

「難看死了,臉皮那麼粗,抹上粉還是那麼粗。」

「你伯父有什麼了不起!拉胡琴又穿不到漂亮的戲服。」

「你爸爸沒有小雞雞才做何仙姑。」沒想到弟弟竟冒出這麼一句話來。

「我要告訴我爸爸。」他差一點哭出來。

「去說,去說。」我知道他爸爸正在演何仙姑,他沒辦法去告訴他。我又逼著說:「去說哦!不敢就是狗養的。去說啊!去說……」

正說得得意,我的頭啪地挨了一記,回頭一看,打鼓的紅著鼻子怒目瞪我,雙手還密密地點著鼓。我一手撫摸我的光頭,也怒目瞪著打鼓的,但是我還叫那一朵紅鼻子移開了視線,看到何仙姑的兒子得意的臉孔,使我覺得挨到那一記鼓槌的地方,現在才真正的疼痛起來。我稍稍地走到戲臺上面的邊緣,眼睛找好底下的一小塊空地。這時我站直身體。回過頭瞪著打鼓的;奇怪,我每次想瞪他的眼睛,但是瞪著的都是他的紅鼻子。我大聲地叫:

「打鼓的家裡死人──」我突然想到祖母告訴過我們,說小孩子在過年的時候,不要亂說話,說我們過年的時候是金口。所以我馬上接著叫:「金口!」說著就往臺下跳,一時也忘了弟弟。他隨我後跑到戲臺的邊緣,一望底下太深了,不敢跳!站在那裡張大嘴嗚哇嗚哇地哭叫起來。結果弄得臺上臺下亂哄哄,引得大家哄笑,八仙也都好奇地望個究竟,而和鑼鼓亂了陣腳。

這件事情過了好久,伯父一想起來就說:

「好好的一臺戲,被你們兩個小鬼弄得,大家變成七狼八狽。」

想到這些童年的景象和情景,不由得自個兒獨自發笑。我想如果不能暫時把這些人從腦子裡驅走,就不用想寫別的。最後終於叫我想到一個好辦法。我把電晶體收音機拿來放在桌子上,打開美軍電台的音樂。果然不錯,他們都被搖滾音樂趕跑了。

我又開始望見天花板;我過去寫東西的經驗,都是先從天花板、抽菸,再到稿紙的。然而當他們暫時不再強駐在我的腦子裡的時候,反而我的腦子想起他們來了,我在想,所謂小人物的他們,為什麼我的印象中,這麼有生命力呢?想一想他們的生活環境,想一想他們生存的條件,再看看他們生命的意志力,就令我由衷地敬佩和感動,想了想,我好像已經得到一個答案。對知識分子我不是不認識,十多年來,一直都在知識分子的圈子裡打滾,遇見的人可不少。有許多人給我的印象也很深刻,我就不相信我寫不出知識分子的小說。但是每當我想起知識分子的時候,令我失望的較多,甚至於有的想起來就令人洩氣。那麼同樣地想寫一個人:一個是令我敬佩和感動的,一個是令我失望和洩氣的,當然是前者的吸引力大。如果能寫成功這種作品,永遠永遠,不管何時何地,都會感動人的心靈的。

又是一幕叫我難忘的回憶。小學三年級的時侯,有一天突然發現我的屋頂上長出番茄來。我很驚訝地問祖父:

「阿公,我們的屋頂上為什麼會長出番茄來呢?」

「這有什麼奇怪?你又跑到屋頂上?」

「沒有!我在底下就可以看到番茄樹,長得好高。它為什麼不長在田裡呢?」

「傻瓜!難道它想長在田裡,就能長在田裡嗎?」

「那為什麼?」我問。

「這也不知道。田裡的番茄成熟的時候,麻雀去偷吃了。吃得飽飽的就到我們的屋頂上來。結果皮和肉消化了,籽兒沒消化。麻雀拉了一泡屎,就把番茄籽兒也拉出來了。後來就長出番茄。」

「但是,」我還是不大懂。「屋頂上沒什麼土啊?」

祖父突然帶著嚴肅的口吻說:「想活下去的話,管他土有多少!」

過後不久,有一次上美術課的時候,老師要我們畫「我的家」。我畫啊畫的,在一個房子的屋頂上,畫了一棵番茄樹,比例上比房子都大,還長了紅紅的番茄。我很高興地交給老師。

「等一等。」老師把我叫回來。「你畫的是什麼?」

「番茄樹。」我說。

「番茄樹?」老師叫了起來。然後啪地給我一記耳光:「你到底看過番茄樹沒有?啊?」

我摀著挨打的臉頰,我說:「看過。」

啪!我的另一邊又挨打。「看過!你還說看過!」

「老師,我真的看過。」我小聲提防著說。

但是,老師更生氣。他拉開我的手,又摑掌過來,「你看過?你看過還把番茄樹畫在屋頂上?站好!」

我的鼻血流出來了。同時腦子浮現出屋頂上的番茄樹來。我冷靜地說:

「我家的屋頂上就長了番茄樹。」

「你種的?」這下沒打我。

「自己長出來的。」

「騙鬼!」又想打我,但他把半空的手縮了回去。「屋頂上沒有土怎麼能活呢?騙鬼!」

這時祖父的話也浮出來了。我說:

「想活下去的話就有辦法。」其實那時我還不懂這句話的意思。

「如果你不想活了你就再辯!」他舉起手威脅我。我反而放下手,把頭抬起來站好。好像要為真理犧牲的樣子。當然,那時什麼都還不懂的。

老師大概看到我鼻孔的血流得太多,看來似乎壓不住我。他轉個口氣叫:「班長,帶他到醫務室去。」

我沒去,一直站在那裡,最 後 老師把畫收集起來就回辦公室去了。

那一天我回家,遠遠地看到我家的屋頂,看到屋頂上的那一棵番茄樹在風裡搖動的時候,竟禁不住地放聲痛哭起來。

現在想起鄉間的老百姓,也想起都市裡的知識分子,還有屋頂上的番茄樹。我想他們都有一個共同的宿命:

「世界上,沒有一顆種子,有權選擇自己的土地。同樣地,也沒有一個人,有權選擇自己的膚色。」

**本文 1974年發表於「中時人間副刊」

2010年10月20日 星期三

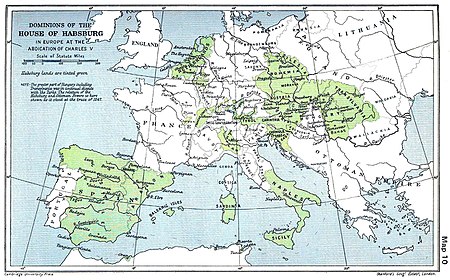

哈布斯堡王朝

维基百科,自由的百科全书

(重定向自哈布斯堡家族)

「哈布斯堡」重定向至此。關於哈布斯堡的其他意思,詳見「哈布斯堡 (消歧義)」。

哈布斯堡王朝(Habsburg),也稱:「哈普斯堡王朝」(Hapsburg)。歐洲歷史上最爲顯赫,統治地域最廣的王室之一。

其家族成員曾出任神聖羅馬帝國國王、皇帝(1273年—1291年,1298年—1308年,1438年—1742年,1745年—1806年),奧地利公爵(1282年—1453年)、大公(1453年—1804年)、奧地利帝國皇帝(1804年—1918年),匈牙利國王(1526年—1918年),波希米亞國王(1526年—1918年),西班牙國王(1516年—1700年),葡萄牙國王(1580年—1640年),墨西哥皇帝[1](1864年—1867年)和今法國、義大利、荷蘭、比利時境內及南部斯拉夫地區若干王國、公國的國王、大公與公爵。

16世紀中葉,哈布斯堡家族分裂為奧地利與西班牙兩個分支,前者佔據神聖羅馬帝國的帝位,稱奧地利哈布斯堡皇朝,後者則為西班牙國王,統治西班牙、西屬尼德蘭、義大利南部的那不勒斯王國、撒丁王國以及美洲新世界的廣袤領土,稱西班牙哈布斯堡王朝。但由於多代近支聯姻,西班牙分支在1700年,奧地利分支在1740年相繼男嗣斷絕。西班牙王位落入波旁家族之手;而奧地利分支與洛林家族聯姻,帝國皇帝查理六世之女瑪麗亞·特蕾西亞嫁於洛林公爵、托斯卡納大公弗蘭茨·史蒂芬,並依據《國本詔書》繼承了奧地利、匈牙利與波希米亞等家族領地,由此創建了哈布斯堡-洛林皇朝,1745年弗蘭茨·史蒂芬當選為帝國皇帝。

哈布斯堡王朝 | |||

|---|---|---|---|

| 統治領域 | 神聖羅馬帝國、奧地利、西班牙、 匈牙利、波希米亞、勃艮第、 阿爾薩斯、荷蘭、比利時、瑞士、 克羅埃西亞、斯洛維尼亞、斯洛伐克地區 和義大利部分公國 | ||

| 統治中心 | 維也納 | ||

| 君主 -開國君主 -末朝君主 | 共6位神聖羅馬皇帝、 1位西班牙國王、2位匈牙利國王、 3位波希米亞國王 魯道夫一世 卡爾五世, 即西班牙的卡洛斯一世 | ||

| 創立 | 魯道夫一世當選德意志國王(1273年) | ||

| 分裂 | 卡爾五世退位(1556年) | ||

目錄[隱藏] |

[編輯]起源

哈布斯堡家族發源於瑞士北部的阿爾高州,並在1020年築起鷹堡,名為哈布斯堡,並逐漸將勢力擴展到萊茵河西岸流域。1273年,哈布斯堡公爵魯道夫一世當選德意志國王(但未加冕為皇帝)。1282年12月27日魯道夫一世奪取被波希米亞國王奧托卡二世佔有的奧地利與施蒂利希公國,旋即分封於自己的兩個兒子阿爾布雷希特與魯道夫,自此奧地利劃歸哈布斯堡皇室擁有長達600餘年。

魯道夫一世1291年逝世後,拿騷家族的阿道夫被選舉為國王,但因其與英國結盟很快遭到厭棄,魯道夫一世之子阿爾布雷希特被選為對立國王,並在1298年擊敗阿道夫,正式登基。1308年,阿爾布雷希特一世被自己的侄子士瓦本的約翰殺害,自此後雖然阿爾布雷希特的次子腓特烈曾被選舉為對立國王,並與巴伐利亞的路德維希四世共治,然而其後的100年間哈布斯堡家族的勢力開始退縮到以奧地利爲主的家族領地,並把南阿爾薩斯、布賴施高(Breisgau)和帝國內的其他一些領地陸續劃入治下。14世紀期間,新成立的瑞士聯邦不斷向德國南部擴張,導致哈布斯堡家族失去祖先建立的鷹堡。自此,哈布斯堡王朝的基地正式由瑞士南部的鷹堡,轉移到下奧地利的維也納,哈布斯堡家族也被稱爲奧地利家族。

[編輯]發展及鼎盛期

[編輯]奧地利公國

哈布斯堡家族在失去神聖羅馬帝位後,繼續保有奧地利與施蒂利希為領地。歷任奧地利公爵都不斷地擴大公國的統治範圍,並在14世紀中葉開始自稱「大公」,以期與選帝侯的權位相抗衡,但該稱號未得到皇帝查理四世的承認。

哈布斯堡家族將奧地利公國劃分為若干個省統治,這最終導致了內外奧地利分治。1379年,哈布斯堡家族的兩位兄弟,阿爾布雷希特三世(Albrecht III)和利奧波德三世(Leopold III.)簽定協議。阿爾布雷希特的子孫將擁有奧地利大公國(後來被稱為下奧地利),即今日的奧地利中東部,利奧波德的後裔則坐擁外奧地利公國,統治領域包括今日奧地利西部、南阿爾薩斯和位於德國西南領地。

奧地利內外分治的局面,並沒有因為1450年阿爾布雷希特支系的絕嗣而統一,利奧波德支系的兩個分支老蒂羅爾支系和施蒂里亞支系控制著不同的領土。直至1490年老蒂羅爾支系絕嗣,哈布斯堡家族領地才由施蒂里亞支系的馬克西米連一世統一。

[編輯]重登神聖羅馬帝位

1422年,阿爾布雷希特支系的阿爾布雷希特五世迎娶了神聖羅馬皇帝兼匈牙利及波希米亞國王西吉斯蒙德唯一的庶女盧森堡的伊莉莎白,並被指定為西吉斯蒙德的繼承人。1437年,西吉斯蒙德病逝,阿爾布雷希特於次年陸續即位為羅馬|德意志國王、匈牙利國王及波希米亞國王(阿爾布雷希特二世,未加冕為皇帝)。由此以後,哈布斯堡家族一直把持神聖羅馬帝國皇位(1742年-1745年間除外),直至帝國覆亡。

1439年,阿爾布雷希特英年早逝,遺下一名遺腹子拉迪斯勞斯。奧地利公爵和神聖羅馬帝國皇位隨後由阿爾布雷希特的遠房堂弟腓特烈三世繼承,拉迪斯勞斯一出生就繼承了匈牙利及波希米亞國王(分別稱拉斯洛五世/拉迪斯拉夫一世)。但不幸的是,這位哈布斯堡幼主很快被人所害,使家族喪失了對匈牙利和波希米亞的統治。

[編輯]散葉歐洲各國

馬西米連的兒子美男子菲利浦(Philip the Handsome),於1496年,迎娶西班牙女王儲胡安娜,開創了西班牙哈布斯堡王朝。不過,菲利浦將母親勃艮地公爵的領地也帶入西班牙王室,種下了西班牙與法蘭西衝突的火種。

馬西米連的孫子,日後的神聖羅馬皇帝費迪南一世(Ferdinand I)於1521年5月25日 迎娶了波希米亞郡主安妮(Anne of Bohemia),次年,費迪南的妹妹瑪利亞郡主(Maria of Austria)嫁與匈牙利兼波希米亞國王路易二世(Louis II of Hungary & Bohemia),這兩段婚姻為日後奧地利吞併波希米亞和奧匈合組二元帝國埋下伏線。

馬西米連的兒孫,多與外國王族通婚,哈布斯堡王朝在歐洲的影響,大大增強。

[編輯]查理五世稱霸歐洲

馬西米連精心安排的政治婚姻,使他的孫子查理五世(西班牙稱卡洛斯一世)成為歐洲的霸主。

1516年,查理的外祖父,阿拉貢國王費迪南二世病逝,查理因此成為了西班牙國王卡洛斯一世。自此,西班牙全國、義大利南部的西西里島、薩丁島、那不勒斯王國以及西班牙在美洲的殖民地都成了哈布斯堡王朝的管治領域。

1519年,查理的祖父,神聖羅馬皇帝馬西米連一世病逝,查理繼承帝位成為查理五世,並承繼了家族對奧地利和阿爾薩斯的管治。

此時,查理五世成了統治最多領土的歐洲君主,不過仍然不斷出征,如對付基督新教徒以及奧斯曼帝國的入侵。因此,查理五世所統治國家的內政,多由他的代理人處理,在西班牙的代理人是他的兒子菲利浦王子,而在奧地利是他的弟弟費迪南大公。

雖然,哈布斯堡皇朝的領地面積已冠全歐,但皇朝為擴張而進行的征戰一直繼續。

[編輯]重奪匈牙利波希米亞

但奧斯曼帝國並無長期佔領匈牙利,反而在9月時撤軍。此時,神聖羅馬皇帝查理五世的弟弟,奧地利大公費迪南以路易的姐夫身分繼承匈牙利和波西米亞國王。雖然在匈牙利出現了爭位者,但很快便被平定。自此,匈牙利、波西米亞和摩拉維亞一直在哈布斯堡皇朝的管治之下,直至1918年。而西里西亞(今日波蘭南部)也暫時成為哈布斯堡皇朝的領地。

[編輯]王朝分家

1556年,查理五世自覺年老,因此決定將西班牙王位和奧地利大公分別讓與他的兩位代理人,並讓他們各自的子孫世襲他們自己的王位,不得互傳。自此,哈布斯堡王朝正式分為奧地利分支和西班牙分支,查理五世時期一人統領王朝領地的局面也不再出現。

[編輯]奧地利哈布斯堡皇朝

- 參見:奧地利哈布斯堡皇朝

1556年,查理五世將奧地利大公之位讓與其弟匈牙利及波希米亞國王斐迪南一世,並立費迪南為神聖羅馬帝位的繼承人。但根據查理的遺囑,費迪南及其子裔喪失了繼承為西班牙國王的權利。此舉使費迪南成為了奧地利哈布斯堡皇朝的首位君主。

自此,奧地利哈布斯堡皇朝統治奧地利,匈牙利及波希米亞直至1740年,歷10代君主,這二百多年亦是歐洲歷史上戰爭最多的時期。

[編輯]西班牙哈布斯堡王朝

- 參見:西班牙哈布斯堡王朝

1504年卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉(Isabella of Castile)病逝。由於,她與阿拉貢國王費迪南二世(Ferdinand II of Aragon)所生的兒子都不幸夭折,在伊莎貝拉身故以後,女王儲胡安娜(Joanna the Mad)繼承卡斯蒂利亞王位。神聖羅馬皇帝馬西米連一世的兒子菲利浦以胡安娜的王夫的身分,和岳父費迪南一起監國。

1516年,費迪南病逝後,胡安娜和菲利浦的兒子,勃艮地公爵查理(西班牙語名:卡洛斯;德語名:卡爾)繼承西班牙(卡斯蒂利亞和阿拉貢)王位,是為卡洛斯一世,其後於1556年將西班牙王位讓與其子菲利浦二世(Philip II),並廢除了菲利浦及其後裔繼承奧地利爵位的權利,正式揭開了西班牙哈布斯堡王朝的序頁。

1700年,西班牙國王卡洛斯二世的去世,結束了哈布斯堡家族對西班牙歷5代的統治。在宮廷權貴的壓力下,他把王位傳給了他的姑母,菲利浦三世之女瑪麗亞·特蕾莎與法王路易十四的孫子安茹公爵菲利普,對此強烈不滿的哈布斯堡奧地利分支與英國結盟,與法國開戰,史稱西班牙王位繼承戰爭,最終西班牙波旁王朝將西屬尼德蘭、那不勒斯王國、撒丁島、西西里島以及其他一部分義大利領地歸還奧地利,以換取奧地利承認波旁王室的西班牙王位繼承權。

[編輯]哈布斯堡-洛林皇朝

- 參見:哈布斯堡-洛林皇朝

1740年10月20日,神聖羅馬帝國皇帝卡爾六世去世。卡爾和他的兄長都沒有男性後裔,因此他的長女瑪麗亞·特里薩繼承了他奧地利大公、波希米亞和匈牙利的王位。而他的女婿洛林公爵弗朗茨於1745年9月13日,當選神聖羅馬皇帝。此後,弗朗茨皇帝將妻子的姓氏加在自己姓氏的前面,他們的後裔都採用「哈布斯堡-洛林」的姓氏。

自此,奧地利進入哈布斯堡-洛林皇朝,而弗朗茨皇帝和瑪麗亞·特里薩皇后成為皇朝的創始人。皇朝歷經數次變故,包括1806年,法皇拿破崙一世解散神聖羅馬帝國。但當時的哈布斯堡君主,前神聖羅馬皇帝弗朗茨二世早於1804年整合各哈布斯堡領地,改稱奧地利皇帝弗朗茨,以回應拿破崙稱帝。1867年,為了化解普奧戰爭失利對帝國的衝擊,奧地利帝國又改稱為奧匈帝國,對奧地利帝國與匈牙利王國實施二元統治。皇朝因第一次世界大戰失敗而1918年被推翻。奧匈帝國隨即遭到肢解,奧地利成立共和國,哈布斯堡皇室被迫流亡海外。

[編輯]王朝覆亡

[編輯]參看

[編輯]連結

[編輯]參考文獻

[編輯]註腳

[編輯]書目

- Wheatcroft, Andrew: The Habsburgs: Embodying Empire (Viking Adult, 1st ed edition, 1996) ISBN 0-670-85490-5

- Henry Bogdan: Histoire des Habsbourg: des origines à nos jours. Paris: Perrin, coll. « Tempus », n° 107, 2005. 425 pp., 18 cm. ISBN 2-262-02376-X.

- Dorothy Gies McGuigan: Familie Habsburg 1273 bis 1918 : Glanz und Elend eines Herrscherhauses, Berlin, 2003 (10. Auflage). ISBN 3-548-33173-4.

- Brigitte Hamann (Hrsg): Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, Wien/München 1996 (3.Auflage).

- Heinz-Dieter Heimann: Die Habsburger - Dynastie und Kaiserreiche, München 2004 (2. Auflage).

- Thomas Lau (Hg.), Österreichische Familien. Machthaber, Mimen und Magnaten. Böhlau Wien, 2006. ISBN 978-3-205-77543-0. (enthält ein Kapitel über die Familie Habsburg).

- Richard Reifenscheid: Die Habsburger in Lebensbildern. Von Rudolf I. bis Karl I., Wien 1990 (4. Auflage).

- Karl Vocelka/Lyenne Heller: Die Lebenswelt der Habsburger, Kultur- und Mentalitätsgeschichte einer Familie, Graz/Wien/Köln 1997.

- Karl Vocelka/Lyenne Heller: Die private Welt der Habsburger. Leben und Alltag einer Familie, Graz/Wien/Köln 1998.

- Brigitte Vacha (Hrsg.): Die Habsburger. Eine Europäische Familiengeschichte, Graz/Wien/Köln 1992, ISBN 3-222-12107-9

- Adam Wandruszka: Das Haus Habsburg. Die Geschichte einer europäischen Dynastie, Wien 1989 (7.Auflage).

- Brewer-Ward, Daniel A. The House of Habsburg: A Genealogy of the Descendants of Empress Maria Theresia. Clearfield, 1996.

- Evans, Robert J. W. The Making of the Habsburg Monarchy, 1550-1700: An Interpretation. Clarendon Press, 1979.

- McGuigan, Dorothy Gies. The Habsburgs. Doubleday, 1966.

- Wandruszka, Adam. The House of Habsburg: Six Hundred Years of a European Dynasty. Doubleday, 1964 (Greenwood Press, 1975).

- Crankshaw, Edward. The Fall of the House of Habsburg. Sphere Books Limited, London, 1970. (first published by Longmans in 1963)

| 前朝: (大空位時期) 拿騷王朝 盧森堡王朝 | 神聖羅馬帝國王朝 1273-1291 1298-1308 1438-1558 | 後朝: 奧地利哈布斯堡王朝 |

巴本堡王朝 | 奧地利王朝 1278-1520 | 奧地利哈布斯堡王朝 |

盧森堡王朝 亞蓋隆王朝 | 匈牙利王朝 1437-1439 1444-1457 | 亞蓋隆王朝 |

盧森堡王朝 | 波希米亞王朝 1437-1439 | 亞蓋隆王朝 |

特拉斯塔馬拉王朝 | 西班牙王朝 1516-1556 | 西班牙哈布斯堡王朝 |

| ||

| ||

訂閱:

意見 (Atom)